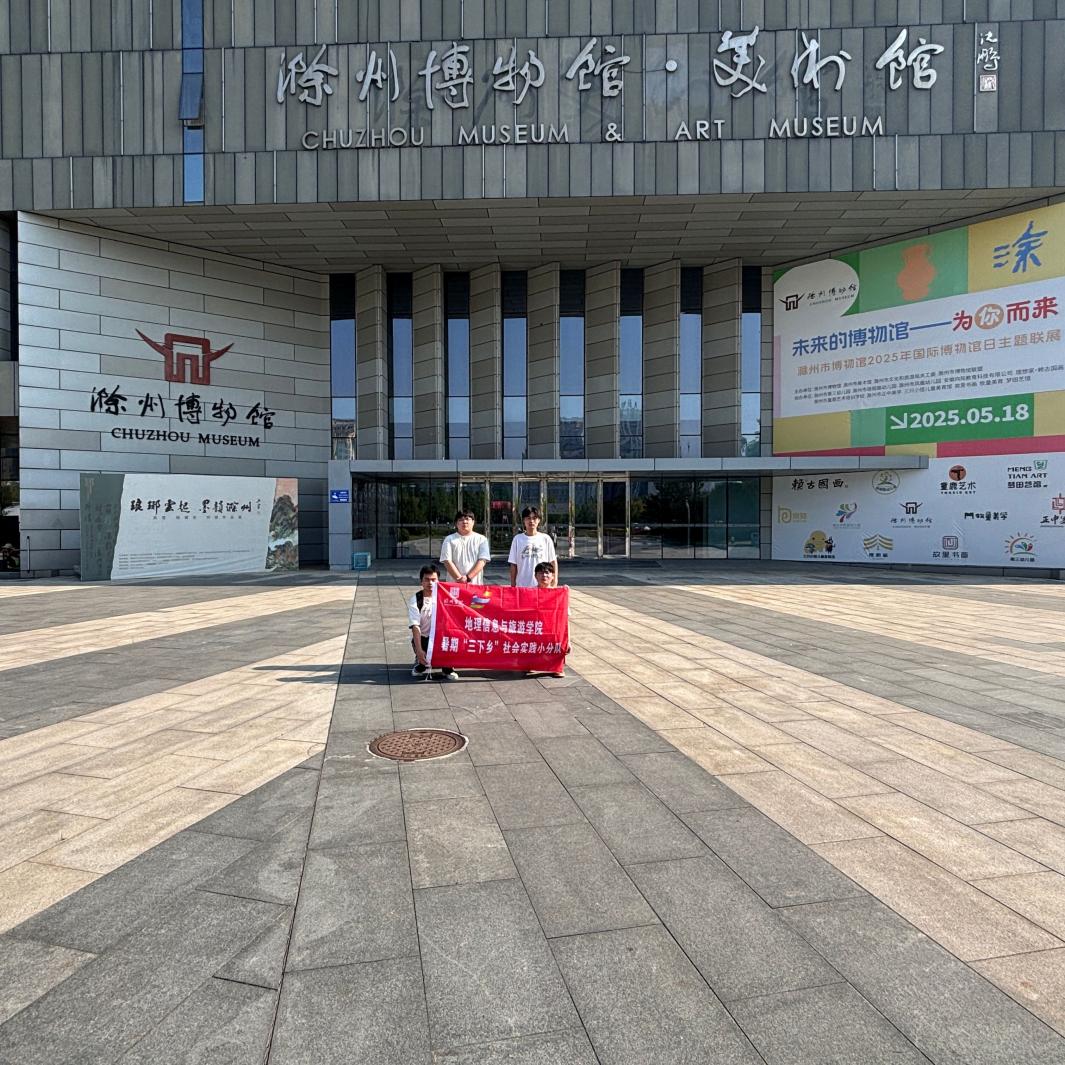

七月的滁州,暑气与生机交织,一场别开生面的“三下乡”实践活动在这片热土上展开。地信学院赴亭城文化体育生态产业赋能实践小分队走进博物馆、奥体中心、明湖公园、施集镇茶场及琅琊山景区,通过文物研学、生态监测、产业调研、文旅观察等多元形式,在实践中触摸城市文脉,探寻发展路径,用青春视角解码滁州的历史传承与时代新篇。

博物馆里的历史对话:从文物光泽到红色记忆

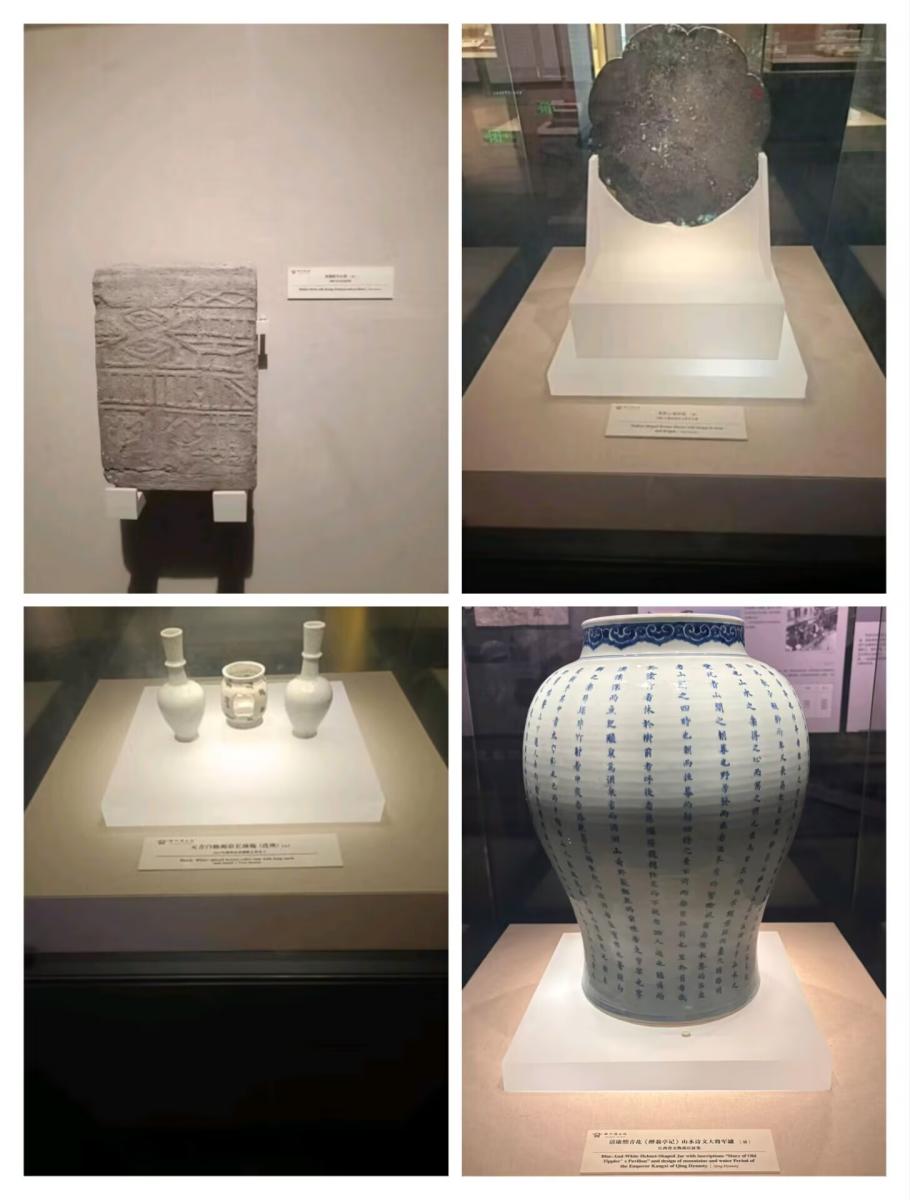

实践队首站走进滁州市博物馆。展柜光影间,千年时光触手可及:宋代青白釉瓷瓶线条婉转、釉色莹润,旁侧瓷炉纹饰精巧,尽显当时市井雅致;唐代铜镜覆着青灰锈迹,却难掩华贵,似在诉说盛唐工艺气度与生活烟火;东汉画像砖图案古朴,车马出行、农桑日常等场景鲜活,铺展汉代风貌。从唐镜、汉砖到宋瓷,文物如时光信使。小队后续据此编写《文物档案卡》,里面映射滁州历史脉络,致力于让观众读懂家乡文化密码。

红色展区内,磨损的军用箱、老旧手电筒、粗糙的草鞋等文物静静陈列,仿佛诉说往昔烽火岁月。玻璃后的黑白照片里,革命志士面容坚毅;文字展板记录着战火中文化教育卫生建设的坚守。巨幅油画《胜利》前,战士举旗伫立的场景被定格,蒸汽火车浓烟与红旗交织尽显胜利荣光。后续小队编写《红色记忆精选》,其中文物与史料拼凑出滁州革命史诗,致力于让人们读懂先辈信仰之力,更懂珍惜当下山河安宁。

奥体中心的活力答卷:从经济带动到惠民实效

离开承载历史记忆的博物馆,实践队来到充满活力的奥体中心,探寻城市发展的另一种面貌。奥体中心的清晨充满动感,队员们在这里展开“体育+民生”的观察调研。在周边商圈走访中,小吃街店主展示的记账本显示:“奥体建成后,周末流水从300元涨到1200元,顾客常常把店挤满”。快捷酒店前台数据显示,因奥体活动带动,周末入住率从60%升至85%。在馆区内走访,门口的保安大爷以自己的视角向我们阐述了奥体中心建成后的发展变迁。这些采访所得为后续编写《奥体中心的消费带动效益》报告提供帮助。

场馆内,运营方提供的2024年免费开放数据更显民生温度:全年免费开放1820小时,每周35小时向市民开放,乒乓球、广场舞、健步走等成为最热门项目。队员们目睹退休老人打太极的舒展、少年篮球场上的欢呼。这些惠民工程为附近居民提供便利,也为后续编写《奥体中心惠民成效简表》提供素材,清晰勾勒出体育场馆从“赛事地标”到“民生乐园”的转变。

明湖湿地的生态答卷:从水质变化到鸟群翩跹

明湖公园的湿地栈道上,队员们化身“生态观察员”,手持pH试纸与透明度测量仪开展监测。数据显示,当前水质pH值7.2,较前年的7.5更接近中性,透明度从65厘米提升至78厘米。“退堤成湖工程拆除了水泥防洪堤,自然湿地让水体自净能力显著提升”,管理处工作人员展示的工程前后对比图,让队员们直观感受生态修复的力量。

观鸟台旁,队员们屏息记录:白鹭群飞掠过水面,斑嘴鸭在芦苇间游弋,黑水鸡的红顶在绿浪中闪现。一小时观测收获三种鸟类记录,队员们兴奋地填写《明湖鸟类观察记录表》。对部分游客的访谈显示,大多数游客能准确说出明湖“净化水质、保护生物多样性”的生态价值,“城市绿肺”成为市民对这片湿地的共同认知,调研成果汇集成《游客认知调研简报》,为生态保护提供了鲜活注脚。

茶场与景区的发展答卷:从茶园清香到文旅融合

施集镇茶场的杀青机在轰鸣中飘着茶香,队员们见证了茶叶机械化生产的高效。茶农赵大叔操作电动采茶机的身影格外忙碌:“以前手工采茶日收20斤,现在机器助力能采50斤,年收入从2.3万元涨到6.5万元”。管理员提供的台账显示,当地春茶产量从2019年120吨增至2024年180吨,销售额突破1500万元,电商渠道占比达三成。这些数据与访谈后续汇编成《施集镇茶叶产业的发展》报告,解码传统农业的现代化转型。

琅琊山景区内,醉翁亭前的《醉翁亭记》碑刻引来队员驻足,宝宋斋内苏轼手书真迹让大家沉浸式感受“与民同乐”的文化魅力。景区管理员透露,2024年文旅收入同比增长23%,“醉翁亭研学游”接待量超15万人次,后续将打造沉浸式体验馆。周边民宿老板的话印证了文旅带动效应:“研学团让全年生意断档,文创产品年增收4万多元”,后续队员们据此完成《琅琊山景区文娱产业的发展》报告,以展现文旅融合的经济活力。

此次实践活动中,队员们用脚步丈量滁州大地,用笔墨记录发展故事。从历史文脉的传承到生态保护的实践,从产业升级的探索到民生福祉的提升,实践队在行走中深化了对“知行合一”的理解。三下乡不是简单的走访,而是让我们在田间地头、场馆社区里读懂真实的中国。这份满载收获的实践答卷,既是学子们成长的印记,更是青年群体服务地方发展的生动注脚。